みなさん、こんにちは!

「理想のマイホームを手に入れたい」という夢をお持ちの方は多いでしょう。

しかし、近年、住宅価格の高騰が止まらず、家づくりを諦めてしまう方も少なくありません。

私の肌感覚では、去年の今頃と比較すると、ハウスメーカー各社の金額はなんと700万円から800万円も上がっている印象です。

これは住宅ローンに換算すると、月々2万円もの負担増。決して無視できない金額ですよね。

今や大手ハウスメーカーで家を建てようとすると、建物だけで坪単価100万円からが当たり前。

ハウスメーカーによっては坪単価150万円になるケースも珍しくありません。

たとえば、35坪の一般的な2階建ての家を建てる場合、建物だけで3,500万円から5,250万円かかります。

さらに土地代が2,000万円、諸費用として1,500万円から2,500万円が加算されると、総額で7,000万円台から9,000万円台になることもザラです。

これを35年返済、金利0.5%、元利均等返済、ボーナス払いなしのフルローンで組むと、月々の返済額はなんと18万円台から25万円台に。

去年であれば、ここからさらに月2万円安かったと考えると、その負担の大きさがわかるでしょう。

「こんな金額じゃ家なんて買えないよ…」そう思われた方もご安心ください。

今回は、高騰する住宅価格に備え、初期コストを大幅にカットする裏ワザを10選ご紹介します。

この方法を知っていれば、無理なく理想の家づくりを進められるはずです。ぜひ最後までご覧ください!

コストカット術1:大手ハウスメーカーの企画住宅 or 中堅ローコスト系ハウスメーカーを選ぶ

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

コストを抑えるなら、まずはハウスメーカー選びから見直しましょう。

選択肢は大きく分けて2つあります。

大手ハウスメーカーの企画住宅

大手ハウスメーカーの企画住宅は、一言で言えば「大量生産による仕組み化」でコストを抑えた商品です。

積水ハウスには企画住宅がありませんが、住友林業の「フォレストセレクションBF」、ダイワハウスの「スマートセレクション」、ヘーベルハウスの「マイデッサン」など、多くの大手ハウスメーカーがラインナップしています。

メリット:

- 価格: 坪単価80万円から100万円程度で購入できるケースがあり、通常の注文住宅より大幅に安い。

- 安心感: 資本力のある大手企業ならではの、高い施工精度、充実した保証、そして手厚いアフターサービスを受けられる。

- 専門性: 契約後の打ち合わせから設計士が対応してくれることが多い。

デメリット:

- 間取り・仕様の制限: 大量生産に適した形であるため、間取りや選べる設備の幅に制限がある。

- 自由度の低さ: 断熱材の強化など、細かなカスタマイズが難しい場合がある。

- 画一性: 外観や間取りが似たり寄ったりになりやすい傾向があります。

中堅ローコスト系ハウスメーカー

中堅ローコスト系のハウスメーカーは、大手ハウスメーカーの企画住宅よりもさらに価格を抑えることが可能です。

専門部署を持たず、営業担当者が間取り作成、打ち合わせ、時にはアフターフォローまで多岐にわたる業務を兼任することでコストを削減しています。

メリット:

- 価格: 大手企画住宅よりもさらにリーズナブルな価格設定。

- 間取りの自由度: 意外にも間取りの自由度は高く、小回りが利きやすい。

- 対応の速さ: 工業化率が大手より低いため、仕様変更などへの対応が早い場合がある(例:断熱性能の向上など)。

デメリット:

- 施工品質のばらつき: 工業化率が低く、現場での作業が多くなるため、施工が雑になるリスクは否めません。

- 保証・アフターサービス: 大手に比べると、保証やアフターサービスが手薄な場合もあります。

どちらを選ぶべき?

コストを優先するなら、まずはこの2つの選択肢を検討すべきです。

高い施工精度や手厚い保証・アフターサービスを重視するなら大手ハウスメーカーの企画住宅を、間取りの自由度を保ちつつ、とことんコストを抑えたいなら中堅ローコスト系のハウスメーカーを選ぶのがよいでしょう。

それぞれの特徴を理解し、ご自身の優先順位に合わせて選択してください。

コストカット術2:建物の高さを調整する

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

「天井の低い家なんてありえない!」と思う方もいるかもしれませんが、これは大きな間違いです。

建物の高さを調整することで、コストダウンが図れます。

一般的なハウスメーカーの天井高は2m40cmが標準ですが、これを2m20cmや2m10cmに低くするんです。

建物全体のボリュームが小さくなる分、かなりの金額を削減できます。

単に天井を下げると圧迫感を感じるかもしれませんが、横に広い空間を設けることで、広がりを感じられる空間に仕上がります。

例えば、住宅建築家の伊礼智さんもこの手法を使っており、天井の低い部分と高い部分を組み合わせたり、横方向への視線誘導を工夫したりすることで、広がりと落ち着きを両立させています。

上手に設計に取り入れれば、コストを抑えつつ、おしゃれで居心地のよい空間を実現できますよ。

コストカット術3:片流れ屋根の住宅にする

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

屋根の形状を工夫することも、コストカットに繋がります。

片流れ屋根とは、片方に向かって傾斜したシンプルな形状の屋根のことです。

この形状にすることで、2階部分の半分がなくなるイメージです。

例えば、私の自宅も片流れ屋根ですが、正面からは平屋に見えても、側面から見ると2階部分がなくなっているのがわかります。

つまり、本来2階建てになる部分の面積が少なくなるので、その分建築コストを抑えられるんです。

ただし、このタイプの建物は、天井面がフラットでなくなったり、無駄な収納スペースが増えたりと、間取りに多少の「癖」が出る可能性があります。

万人受けする間取りとは言い切れませんが、そういった特徴を気にしない方にとっては、大幅にコストを削減できる有効な手段となるでしょう。

コストカット術4:ベランダをなくす

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

「ベランダは必須」と考えている方は、一度冷静に考えてみましょう。

ベランダの設置には、20万円から50万円、時にはそれ以上の初期費用がかかります。

さらに、定期的な防水メンテナンスなど、継続的な維持費用も発生します。

最近では、室内物干しスペースを設けて洗濯を完結させる方が増えています。

「洗濯物は外干しが一番」「室内干しは生乾き臭の原因に」といった意見も聞かれますが、生乾き臭の原因は湿度です。

現在の住宅には24時間換気システムが備わっており、パナソニックホームズや三井ホームといった全館空調を得意とするハウスメーカーであれば、室内物干しスペースの真上に吹き出し口を設置することで、洗濯物に直接風を当て、湿度を適切に管理して乾かすことが可能です。

これにより、生乾き臭の発生を防ぎ、問題なく洗濯物を乾燥させられます。

また、太陽光が直接衣類に当たると、紫外線によって劣化が進み、衣類が長持ちしなくなるというデメリットもあります。

クリーニング店が巨大な除湿室を使って衣類を乾燥させるのと同じ原理です。

無駄な設置コストや維持コストを避けるためにも、ベランダの必要性を慎重に検討してみましょう。

コストカット術5:不要な窓をなくす

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

「窓がないと家が暗くなる」と思われるかもしれませんが、日本の住宅は「窓つけすぎ」なんです。

これは、「風通しを良くしないと湿気が抜けない」「湿気が抜けないと家がカビる」といった、昔ながらの「通風進行」という考え方が根強く残っているためです。

しかし、今は24時間換気システムがあります。

適切に設計された家であれば、そもそも窓を開けて換気する必要はありません。

加えて、今の日本は高温多湿。窓を開けて過ごせる期間は驚くほど短いのが現実です。

- 11月~2月: 寒くて乾燥しているため、窓を開ける人はほとんどいません。

- 3月~4月: 暖かくなるものの、花粉が飛散するため、花粉症の家族がいる場合は窓を開けられません。

- 5月: かろうじて開けられる時期。

- 6月: 梅雨に入り、窓を開ければ室内の湿度が90%を超えることも珍しくありません。

- 7月~9月: 夏本番。気温も湿度も高く、エアコンなしでは過ごせません。

- 10月: 天気が良ければ開けられますが、台風が多い時期でもあります。

見てわかるように、年間10ヶ月は窓を開けられない期間です。

通風のために窓をつけるという考え方は、もはや「昭和の家づくり」と言えるでしょう。

窓の役割をしっかり理解し、本当に必要な場所にだけ設置することで、コストを削減し、同時に防犯性や断熱性も高められます。

不要な窓は思い切って削除してしまって大丈夫です。

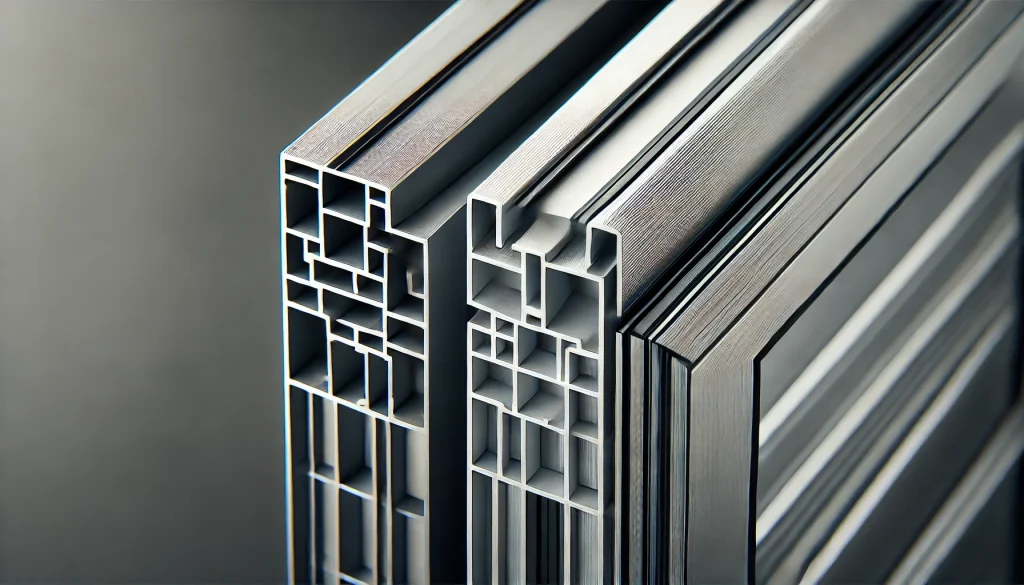

コストカット術6:アルミ樹脂複合サッシから樹脂サッシに変更する

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

窓のコストダウンで意外な盲点となるのが、サッシの種類です。

多くの人が「アルミ樹脂複合サッシの方が安くて、樹脂サッシの方が高い」と思いがちですが、これは過去の話かもしれません。

現在、樹脂サッシの価格はかなり下がってきており、場合によってはアルミ樹脂複合サッシよりも安価になるケースが普通にあります。

この事実を知らないままだと、わざわざ高いお金を払ってスペックの低いアルミ樹脂複合サッシを選んでしまう可能性があります。

「アルミ樹脂複合サッシの方が窓枠が細くて意匠性が高い」と言われることもありますが、ここ数年で樹脂サッシも大きく進化し、デザイン性も向上しています。

正直なところ、樹脂サッシでも十分大きな開口部を取れる時代になってきています。

固定観念に囚われず、ハウスメーカーに見積もりを取る際は、両方のサッシで比較検討してみることを強くおすすめします。

コストカット術7:扉をなくす

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

シンプルに、無駄な扉はできるだけなくしましょう。

扉は1つあたり約7万円程度かかりますから、積み重なれば数十万円の費用に。

さらに、扉が多いと室内の空調効率も悪くなってしまいます。

「扉がなければ部屋を区切れないのでは?」と心配になるかもしれませんが、「クランクさせる」設計手法を活用することで解決できます。

例えば、商業施設のトイレを想像してみてください。

最近のトイレは扉がなく、通路をクランクさせることで、視線が直接奥まで通らないように設計されていますよね。

これと同じ要領で、間取りを工夫して視線が途切れるように設計すれば、不要な扉を設けずにプライバシーを確保できるんです。

コストを抑えつつ、快適な空調効率も手に入れたいなら、なるべく扉の少ない間取りを検討しましょう。

家づくりの初期段階から担当の設計士に「無駄な扉はつけたくない」と要望を伝えておくのが効果的です。

コストカット術8:無垢のユニット材(無垢ユニ)を使う

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

私は以前から、床材には無垢材をおすすめしています。

無垢材は本物の木でできた床材で、「メンテナンスが大変」「木の伸縮で床がボコボコになる」といった誤解もありますが、実際はそこまでひどくありません。

むしろ、適切に施工されれば他の床材に比べてメンテナンス費用もかからず、技術の発展により木の伸縮もほとんどありません。

しかし、無垢材はコストが高いのがネックです。

そこで注目したいのが、無垢のユニット材、通称「無垢ユニ」です。

これは、魚の練り物のように、フローリングの短辺方向に木の切れ端をつなぎ合わせて1つのフローリングにしているものです。

つまり、木材を無駄なく使うために編み出された製法で、これにより手頃な価格で無垢材の質感を楽しめるようになりました。

見た目も通常の無垢フローリングと遜色なく、個人的には下手な挽き板や突板を入れるくらいなら、無垢ユニを入れる方が断然おすすめです。

現在家づくりをされている方は、ぜひ検討してみてください。

コストカット術9:無垢の余り材を使う

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

無垢材を使うなら、施工時に出る「余り材」を有効活用することで、さらにコストを削減できます。

無垢材は本物の木なので、木目や節の入り方が一枚一枚異なります。

そのため、施工する際には、見た目の良いフローリングを選んで張っていき、見た目が劣るものは「間引き」として除外されます。

この間引き作業によって、通常よりも多めに発注した無垢材が余ることがよくあるんです。

この余った無垢材を、例えば階段の蹴込み(踏み板と踏み板の間にある垂直な板)に使ったり、テレビボードやニッチの棚板として再利用したりすることができます。

また、無垢材であれば、玄関の框(かまち)部分を切りっぱなしにするデザインも可能で、ここでもコストダウンに繋がります。

数十万円といった大きな金額の削減にはならないかもしれませんが、数万円、数十万円単位の削減には十分期待できます。

無垢材を採用される方は、ぜひ余り材の再利用方法を検討し、担当者に相談してみましょう。

コストカット術10:造作家具を一括作成する

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

造作家具とは、その建物に合わせて特注で作られる家具のことで、建具、エアコンの目隠し、ダイニングテーブル、椅子など多岐にわたります。

造作家具の有無で、家のクオリティは大きく変わると言われるほどですが、「特注品は高い」というイメージから、敬遠されがちです。

確かに造作家具は安くはありませんが、コストを抑える方法もいくつかあります。

その一つが「造作家具の一括作成」です。

シンプルに、1つの造作家具を依頼するよりも、複数の造作家具の作成をまとめて依頼する方が、割引が適用されることが多いんです。

業者によってはかなり安くしてくれるケースもありますので、一度検討してみる価値はあります。

また、造作家具を既製品と組み合わせたり、既製品を参考に簡易的な形で表現したりすることで、コストを抑えつつオリジナリティのある家具を実現することも可能です。

造作家具は高価という固定観念に囚われず、柔軟な発想で取り入れてみてください。

まとめ

今回は、住宅価格高騰時代に備えるための初期コスト大幅カット術10選をご紹介しました。

- 大手ハウスメーカーの企画住宅 or 中堅ローコスト系ハウスメーカーを選ぶ

- 建物の高さを調整する

- 片流れ屋根の住宅にする

- ベランダをなくす

- 不要な窓をなくす

- アルミ樹脂複合サッシから樹脂サッシに変更する

- 扉をなくす

- 無垢のユニット材(無垢ユニ)を使う

- 無垢の余り材を使う

- 造作家具を一括作成する

これらのポイントを参考にすることで、高騰する住宅価格の中でも、賢く理想のマイホームを手に入れることができるはずです。

ぜひ、これからの家づくりの参考にしていただければ幸いです。