注文住宅を建てるなら、せっかくなら「おしゃれな家」にしたいと誰もが願うはずです。

しかし、「おしゃれ」の基準は曖昧で、何から手をつけていいか分からない方も多いでしょう。

この記事では、世に出回っているおしゃれな家が実践している、「おしゃれに見せるための34のテクニック」を徹底解説します。

チェックリスト代わりに活用し、理想の家づくりに役立ててください。

- 第1章:家づくりの「考え方」を変えるデザイン戦略

- 第2章:光を操る!照明計画の極意

- 第3章:空間にメリハリをつける「つながり」と「区切り」のテクニック

- 第4章:細部に宿る美意識:収納・建具・設備のデザイン

- 収納は基本的に「造作」で作る(ただし注意点あり)

- テレビボード・テレビは使わない:プロジェクターを活用する

- ハイドアを使う

- ドアの枠をなくす

- ドアそのものをなくす:コスト削減にも繋がる

- 幅木・回り縁をなくす

- 窓枠を目立たせないようにする

- 下がり天井を活用する(ただし使いどころを見極める)

- 室内全体の壁の色を一色にする:「混ぜるな危険」

- クロスを一枚張りする:職人の腕が問われる

- 照明のスイッチ・コンセントを目立たせないようにする

- スイッチ・コンセント・ドアノブの素材感を意識する:「神は細部に宿る」

- 床埋め込みコンセント(ただし安易に真似するな)

- カーテンを使わない設計にする(ただし洋風・ラグジュアリー志向なら別)

- ロールスクリーンを埋め込み式にする

- キッチンを目立たない位置に配置する、もしくは目立たない色にする

- レンジフードを目立たせない:一番難しい

- エアコンを目立たない位置に設置する:見た目と機能の良質を目指せ

- 換気設備を目立たない位置に設置する(ただし機能を損なうな)

- 火災報知器を目立たない位置に設置する

- 第5章:外部空間との調和と構造美

- 注文住宅を「おしゃれ」にする34のテクニック:まとめ

第1章:家づくりの「考え方」を変えるデザイン戦略

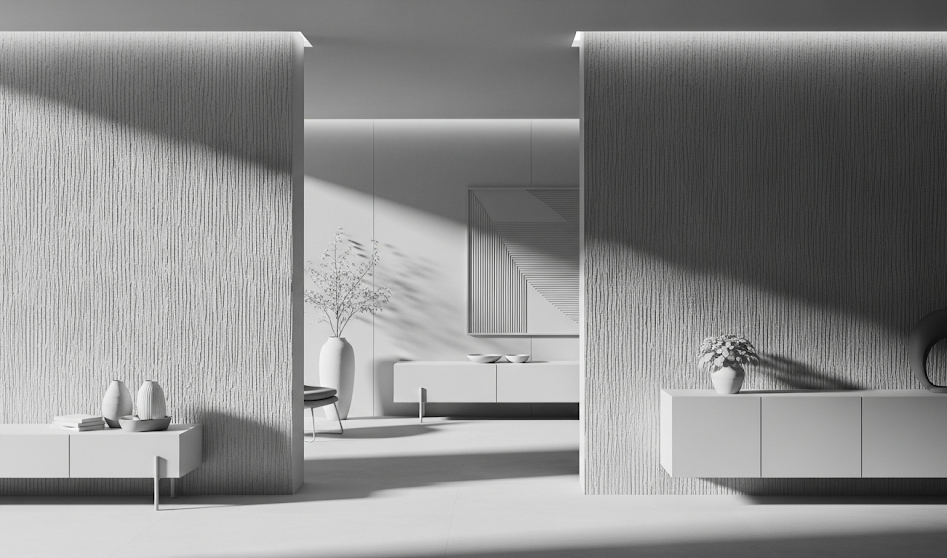

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

家具から家づくりを始める:マルセル・ブロイヤーに学ぶ

家づくりを始める際、私たちはとかく間取りばかりに意識がいきがちです。

しかし、本当に質の高い空間を作るためには、入れたい家具から逆算して空間をデザインすることを意識しましょう。

これは、世界初のインテリアデザイナー、マルセル・ブロイヤーが提唱した考え方にも通じます。

本来、建物に合わせて家具を作るのがベストマッチな空間を生み出す方法です。

しかし、それでは費用も時間も膨大にかかってしまいます。

であれば、既成品の家具から逆算して家づくりをすればいいのです。

空間に合わせて家具を作るのも、家具に合わせて空間を作るのも、アプローチは逆でもやっていることは同じ。

この考え方を意識することで、誰もが等しくクオリティの高い家を作ることができます。

「このソファを入れたいんだけど、入らなかった」「思ったような雰囲気の内装にならなかった」といった後悔をしないためにも、なるべく早い段階で入れたい家具を決めておきましょう。

第2章:光を操る!照明計画の極意

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

メインの照明は間接照明にする

美しい建築を作るためには、まずモダニズム、つまり装飾のない建築を意識することがベースになります。

これは住宅デザインにおいても同様で、建物の装飾性を排除することが重要です。

一般的なダウンライトをメインの照明として使うと、天井面に穴が開き、ノイズとなってしまいます。

そこで活用したいのが間接照明です。間接照明は壁や天井に光を反射させることで光源を見せず、明るさと奥行き感を演出できます。

天井に照らす「コーブ照明」、壁に光を当てる「コーニス照明」、壁と天井の両方を明るくする「バランス照明」などがありますが、多くはまとめて間接照明と呼ばれます。

照明計画には明確な手順があります。

- まず、メインとなる調光式の間接照明を設置します。間接照明だけでも十分に明るさと雰囲気を演出できる上、調光機能があればさらに多様なシーンに対応できます。

- 次に、手元などどうしてもスポットで明るさが必要な部分に、ダウンライト、フットライト、センサー照明、グレアレスダウンライトといった照明を配置します。

- そして最後に、ペンダントライトを装飾的な役割で取り入れる、という順番です。

この手順を守ることで、失敗のない照明計画が可能になります。

グレアレスダウンライトで「窓の映り込み」を解消

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

特に意識したいのがグレアレスダウンライトです。

窓への映り込み現象は住宅でも起こり、夜景が台無しになったり、逆に室内を広く見せたりと、空間の印象を大きく左右します。

グレアレスダウンライトは、置物や絵画など一部のものにフォーカスして光を当てたい場合や、窓への映り込みをなくしたい場合に有効です。

この照明を活用することで、窓への室内映り込みを軽減し、夜でも外の景色を美しく室内に取り込むことができます。

庭部分の照度を明るくしたり、室内の照度を間接照明の調光機能で低くしたりするのも効果的です。

ペンダントライトは「飾り」として考える

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

ダイニングテーブルの上などに設置するペンダントライトは、基本的に装飾、つまりは飾りとして考えましょう。

メインはあくまで間接照明なので、ペンダントライトの機能は「手元が明るくなればいい」程度で十分です。

例えば、ルイスポールセンのPH5は、手元部分だけを明るく照らし、光源が見えないよう設計された名作です。

機能とデザインを高いレベルで実現していますが、非常にシンプルで個性が強くありません。

しかし、ペンダントライトは、その空間に個性や自分らしさを与えるものです。

だからこそ、ユライトポタリー、マイケルアナスタシア、イサムノグチなど、少し独特で愛着が湧くような照明を選んでみてください。

建築家の中には、そこに住む人の個性を照明で表現する人もいます。

機能だけでなく、あなたのこだわりを表現するアイテムとして選びましょう。

第3章:空間にメリハリをつける「つながり」と「区切り」のテクニック

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

「円を切る」で異なるテイストを両立させる

家全体で統一感を出すことは大切ですが、LDKの隣に和室を隣接させたり、内装で複数の壁材を使ったりと、あえて異なるテイストを共存させたい場合もあるでしょう。

この時、「パンの隣に味噌汁」のような違和感をなくし、自然に両立させるためのテクニックが、「円を切る」、つまり連続性を断つという手法です。

具体的には、LDKの隣に和室を隣接させたい場合、垂れ壁を設置することで室内への連続性を断ち、違和感なく配置できます。

何の工夫もなく隣接させると、テイストが異なる空間が不自然に連続し、ちぐはぐな印象になってしまいます。

また、壁と天井に異なる素材を使う場合、両者の間にアルミ・アングルと呼ばれる部材を入れ込む方法があります。

これにより、隣接する素材の「円を切る」ことができ、複数の素材を使っても違和感のない空間に仕上げられます。

壁面が立体的になり、陰影が生まれて表情豊かになるメリットもあります。

垂れ壁を「ノイズ隠し」に活用する

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

垂れ壁には、円を切る役割の他に、室内空間のノイズを隠す効果もあります。

例えば、ロールスクリーン、換気設備の吸気口、火災報知器、エアコン、キッチンのレンジフードなど、生活感が出やすいものを垂れ壁を活用して隠すことができます。

これにより、装飾性のない、すっきりとしたおしゃれな空間を作り上げることが可能です。

第4章:細部に宿る美意識:収納・建具・設備のデザイン

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

収納は基本的に「造作」で作る(ただし注意点あり)

おしゃれな住宅を目指すなら、収納は基本的にオーダーメイドの「造作家具」で、全て壁面に収める形で作ってもらいましょう。

これは、現代の住宅デザインのベースであるモダニズム建築の考え方、つまり装飾性を排除するという思想に基づいています。

また、本来の建築は建物に合わせて家具を作るという原則にも通じます。

しかし、造作家具は万能ではありません。導入にはいくつか注意点があります。

- 担当の設計士の経験値に大きく左右される:造作家具の設計は、寸法、材質、取り付け方などをイメージし、図面を書き起こす高いスキルが必要です。属人性が高く、経験豊富な設計士でなければ難しい場合があります。

- 対応できるハウスメーカーが限られる:ハウスメーカーは住宅の大量生産を目的とした業態であるため、造作家具の提案に慣れていない会社もあります。「そんなの必要ない」と否定的な意見を出されるケースも少なくありません。

- 万能ではない:造作家具は建物にマッチした収納になりますが、物によっては非常に高額になることがあります。既製の家具や、B&Bイタリアのバックステージのような優れた収納システムの方が安価で機能的な場合もあります。

造作家具を検討する際は、これらの注意点を踏まえ、担当者としっかり話し合いましょう。

テレビボード・テレビは使わない:プロジェクターを活用する

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

テレビボードやテレビは、それ自体が大きな装飾となってしまい、せっかく作り込んだ空間の雰囲気を損ねることがあります。

シンプルな空間を目指すなら、基本的にテレビボードとテレビは設置しないことをおすすめします。

近年では、プロジェクターでテレビや映画を見るという選択肢が主流になりつつあります。

プロジェクターは持ち運びが可能で、最新の機種は画質も音質も非常に優れています。

スマホで情報収集が手軽にできるようになった現代において、テレビの存在意義は変化しています。

時代を先読みし、プロジェクターメインの空間を検討してみてはいかがでしょうか。

ただし、置き型プロジェクターを選んだ場合は、サイドボードや台が必要になる点に注意してください。

ハイドアを使う

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

ハイドアとは、天井まで高さのあるドアのことです。

一般的なドア(高さ2m程度)と比較すると、ハイドアはドアを開けた時に下がり壁がなく、非常にすっきりとした印象になります。

これは建築において「無駄なラインを減らす」という考え方で、横のラインが減ることで空間がより洗練されて見えます。

開き戸でも引き戸でも、ハイドアであるかどうかが重要です。

ドアの枠をなくす

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

ハイドアを使うことに加えて、ドアの枠をなくすことで、さらにすっきりとした見た目を実現できます。

これも装飾を排除する考え方の一つです。

意識してオーダーするだけで見た目が大きく変わるため、担当の営業や設計士にしっかりと伝えましょう。

ドアそのものをなくす:コスト削減にも繋がる

そもそも、無駄にドアを設置すると、それだけで数十万円の費用が発生します。

また、ドアの取り付けに伴い、ハイドアにするか、枠をなくすかといった検討も必要になります。

余計な手間や費用をかけるくらいなら、最初からドアを極力つけない方向で間取りを作る方が、コストを抑えつつ、開放的で美しい空間を作り上げることができます。

レベルの低い設計士が書いた間取りほど、至るところにドアが取り付けられている傾向がありますので、削減できる箇所がないか確認するようにしてください。

幅木・回り縁をなくす

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

幅木(床と壁の接合部分の部材)や回り縁(天井と壁の接合部分の部材)は、太いと装飾的な扱いになり、空間を重く見せてしまいます。

これらも基本的には排除する方向で考えましょう。

完全に排除するのが難しい場合でも、アルミアングルを差し込むなどして、目立たなくする工夫ができます。

ただし、ハウスメーカーによっては対応できる・できないが変わってくる場合があります。

幅木や回り縁をなくしたい場合は、契約の前段階で担当の営業や設計士に強く希望を伝え、確認しておくことをおすすめします。

窓枠を目立たせないようにする

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

窓枠は、その存在感を消すことで空間をよりすっきりと見せることができます。

意識したいポイントは以下の3つです。

- 窓の枠をクロス巻き込み仕上げにする:余計な窓枠を排除し、クロスを巻き込むことでシンプルな見た目になります。

- サッシを隠すために壁をふかす、または垂れ壁を活用する:これは高度なテクニックですが、壁を厚くしたり、垂れ壁を設置したりすることでサッシ部分を隠し、より洗練された印象を与えられます。

- 窓と窓の間を窓枠と同じ色の壁紙にする:窓を隣り合わせで連続させる場合、間の壁と窓枠の色を同じクロスにすることで、窓が連続しているように見せることができます。これは限定的な場合に有効な方法です。

ちなみに、無垢床を採用している場合は、窓枠の枠材に無垢床の余りを使うと、コストを約10万円安くできる可能性があります。

下がり天井を活用する(ただし使いどころを見極める)

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

下がり天井とは、天井の一部を意図的に下げることで、アクセントにしたり、間接照明を仕込む場所として活用する手法です。

Instagramなどの実例でもよく見かけ、取り入れている方も多い印象です。

下がり天井は、窓の高さが取れない樹脂窓の意匠性をカバーする際にも有効な手法です。

ただし、天井を下げる場合は窓が横に広がるような空間構成にする必要があります。

また、下がり天井それ自体が非常に装飾性の強い要素でもあるため、やりすぎると空間がごちゃごちゃしやすくなります。

「ここぞという時」に、使いどころをしっかりと見極めて取り入れるようにしましょう。

室内全体の壁の色を一色にする:「混ぜるな危険」

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

注文住宅だからといって、いろんな場所にいろんな色の壁紙を貼り付けたり、やたらとエコカラットを勧めてくる営業担当者がいますが、これは避けるべきです。

壁はそれ自体が最大のインテリアであり、色や素材を増やすほど装飾性が過剰になり、空間がごちゃついてしまいます。

アクセサリーをジャラジャラつけるのが「ダサい」のと同様に、余計なものを加えれば加えるほど、壁もひどくなります。

そのため、できることなら家全体の壁の色は一色に統一することを徹底してください。

「それではつまらない」「賃貸っぽくなる」と思うかもしれませんが、ポイントを押さえれば回避できます。

- 素材感を意識する:吹き付け壁紙、和紙壁紙、織物壁紙など、素材感の良い壁材を選びましょう。漆喰壁やオガファーザー、中霧島壁なども、性能が良く質感も高いため、一色でも豊かな空間を演出できます。

- ノイズのない面にアクセントクロスを入れる:どうしてもアクセントクロスを入れたい場合は、照明やスイッチなどのない、きれいな壁面を選びましょう。ノイズがある壁面にアクセントクロスを入れると、非常にノイジーな空間になり、おしゃれとは真逆の結果になってしまいます。

これら2つのポイントを守ることで、シンプルでありながらも深みのある空間を実現できます。

クロスを一枚張りする:職人の腕が問われる

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

室内のクロスを貼る際、最大限空間をおしゃれに、そして綺麗に見せる方法があります。

それは、継ぎ目が極力出ないようにクロスを貼ってもらうことです。

現場によっては、この点が疎かにされ、変な位置にクロスの継ぎ目が出てきたりします。

すると見た目が非常に悪くなるだけでなく、経年劣化で継ぎ目の部分から剥がれてくることもあります。

これは知っているか知らないかで結果が大きく異なるポイントであり、お金をかけずにできるおしゃれな空間作りの方法でもあります。

検討しているハウスメーカーに、ぜひ「継ぎ目が極力出ないようにクロスを貼ってほしい」とお願いしてみてください。

照明のスイッチ・コンセントを目立たせないようにする

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

これは基本中の基本です。リビングなどメインとなる空間部分には、スイッチやコンセントが目立たないように設置してください。

例えば、パントリー内部や玄関部分に照明のスイッチを全て集約させたり、コンセントも最低限にして、どうしても必要なら床下に設置したりする工夫が有効です。

リビングは実はそこまでコンセントが必要ない場合も多いので、とにかく綺麗に見える方法を考えてみましょう。

スイッチ・コンセント・ドアノブの素材感を意識する:「神は細部に宿る」

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

スイッチ、コンセント、ドアノブ――これらは一言で言えば、機能性と装飾性を兼ねた、私たちの身近に存在する必要不可欠なものです。

洋服で言うボタンのような存在で、普段意識することはなくても、質の良いものを選べば、その空間の個性を象徴するような存在になります。

だからこそ、おしゃれな空間を作るなら、これらの素材感を意識する必要があります。

個人的におすすめなのは真鍮系のものです。

真鍮は経年変化でアンティーク感が出て、建物に価値や愛着を感じられるようになります。

いかに時間的要素を取り入れられるかがポイントとなる中で、真鍮は非常に使い勝手の良い素材です。

ぜひ、真鍮製のスイッチ、コンセント、ドアノブを探して取り入れてみてください。

床埋め込みコンセント(ただし安易に真似するな)

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

床埋め込みコンセントは、その名の通り床に埋め込むタイプのコンセントで、室内の壁面を汚すことなく、ソファの下など好きな位置にコンセントを設置できます。意匠的にも機能的にも非常に魅力的なものですが、安易に真似すると失敗することもあるので、注意ポイントを2つご紹介します。

- コンセントは横に設置する:コンセントを真下に設置すると、穴に埃が入り、最悪の場合火事になる可能性があります。埃が入らないよう、必ず横向きに設置してもらいましょう。

- 断熱気密処理を施す:床埋め込みコンセントを施工する際は、断熱材でコンセントボックスを作り、機密処理を施すのが本来のやり方です。これを怠ると室内の温熱環境が悪化してしまいます。必ず断熱材でのコンセントボックス作成と気密処理を徹底してもらいましょう。

これら2つの注意ポイントを無視して「見た目がいいから」という理由だけで導入すると、後で大きな後悔に繋がる可能性がありますのでご注意ください。

カーテンを使わない設計にする(ただし洋風・ラグジュアリー志向なら別)

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

カーテンは究極の装飾品です。

女性らしさが非常に出るアイテムでもあり、洋風系の住宅やラグジュアリー感を出すのであれば、積極的に設置しても良いでしょう。

しかし、シンプルな空間を目指すのであれば、カーテンは極力使わない方向で設計を検討してみてください。

地窓や高窓を駆使するなどして、カーテンなしでも採光やプライバシーが確保できるような間取りにすることで、すっきりと洗練された空間になります。

ロールスクリーンを埋め込み式にする

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

「カーテンは使いたくないけれど、夜は目隠ししたい」という場合、ロールスクリーンの設置を検討することになるでしょう。

しかし、ロールスクリーンが無骨に取り付けられているだけでは、せっかくのおしゃれな空間が台無しになってしまいます。

ロールスクリーンを設置する場合は、埋め込み式にしてもらいましょう。

これは計画の早い段階で伝えておくべき項目で、後からでは余計な追加費用がかかりやすいため注意が必要です。

キッチンを目立たない位置に配置する、もしくは目立たない色にする

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

いくら綺麗な空間構成を作れたとしても、キッチンが目立つとそれ自体が装飾となり、せっかくの空間が台無しになってしまうことがあります。

LDK全体がキッチンのための空間になってしまう、といった状況は避けたいものです。

そのため、キッチンは基本的に目立たない位置に設置するか、目立たない色にするのがポイントです。

例えば、キッチンを完全に個室空間にしてみたり、キッチンの壁の色味と統一して「キッチン感」をなくしてみたりするのも良いでしょう。

シンプルな白の壁紙を選び、キッチンも白にすれば、キッチンが空間に溶け込みやすくなります。

レンジフードを目立たせない:一番難しい

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

LDKの中で、レンジフードほどメカメカしく、生活感が出てしまうものはありません。

できることなら隠した方が、シンプルな空間を作り上げることができます。

例えば、先述の通り垂れ壁を作ってレンジフードを隠す方法があります。

また、レンジフードではなく、シンプルなデザインの普通の換気扇を使って意匠性を担保する、という手もあります。

これらの工夫で、メカメカしい雰囲気を空間から消し去ることができます。

そういった小技が難しい場合は、いっそのことキッチンを個室にしてしまうのも一つの手です。

様々な視点から、キッチンのレンジフードを目立たなくする方法を検討してみてください。

エアコンを目立たない位置に設置する:見た目と機能の良質を目指せ

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

エアコンもレンジフードと同様にメカメカしく、空間のノイズになりやすい設備です。

レンジフードに比べると隠す方法が多く、工夫次第で見た目と機能性を両立できます。

例えば、天井埋め込み型にする、垂れ壁で隠す、壁と同色で目立たないようにするなど、様々な方法があります。

建物の断熱・気密性能が高ければ、エアコンの台数や容量を減らすことも可能です。

見た目の美しさと、部屋全体を快適にする機能性を両立できるよう、配置や機種選定を慎重に行いましょう。

換気設備を目立たない位置に設置する(ただし機能を損なうな)

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

近年、熱交換型と呼ばれる第一種換気や全館空調が主流になりつつありますが、これらは天井面に換気設備(吸気口や排気口)が出てきてしまいます。

これが変な位置にあると、見た目が非常に悪くなります。

見た目を重視するあまり、換気効率を損なう配置になるケースもよく見られます。

例えば、キッチンの真上に吸気口がある場合、外から入ってきた新鮮な空気がすぐにレンジフードから排出されてしまい、換気がうまく機能しません。

また、建物の外観を良くするために換気設備の吸気口を目立たない位置に設置した結果、隣の家のレンジフードからの排気と位置がかぶってしまい、魚を焼いた匂いがそのまま自宅に入り込んでしまう、といった最悪の事態も起こりえます。

意匠性のために換気設備を目立たない位置に設置するのは理解できますが、機能性を損なわないよう十分にご注意ください。

ここは落とし穴が多いポイントです。

火災報知器を目立たない位置に設置する

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

垂れ壁のパートでも少し触れましたが、換気設備の吸気口と同様に、火災報知器もあまり見た目が良いものではありません。

そのため、極力目立たない位置に設置することが重要になります。

ただし、火災報知器は他の設備と異なり、比較的安易に設置しても問題ありません。

義務であるキッチン付近に、目立たないよう工夫して設置してもらいましょう。

第5章:外部空間との調和と構造美

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

玄関框をなくす:なくても困らない、コストも削減

玄関框とは、玄関の土間と室内の床材との境目にある段差部分の部材を指します。

無垢床を採用する場合に限定されますが、この玄関框をなくし、無垢床を切りっぱなしで施工することができます。

これにより、見た目がすっきりするだけでなく、ハウスメーカーによっては約10万円ほどのコスト削減も可能です。個人的には非常におすすめの施工方法です。

ここで一つ注意点があります。

それはフローリングの貼る向きです。

玄関に対してフローリングを縦に貼ってしまうと、フローリングの断面が露わになり耐久性が悪くなります。

そうならないためには、フローリングを横に貼る必要があります。

これなら切りっぱなし特有のおしゃれさを維持しつつ、耐久性も確保できます。

玄関土間部分を打ちっぱなしにする:見た目向上、コストも削減

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

玄関は、家全体のテイストを最初に感じる場所です。

家全体の方向性が固まった時点で、玄関土間部分をコンクリート打ちっぱなしのままにするか、それとも装飾をしてタイルにするかを選んでみましょう。

タイルは装飾性を高めるものなので、シンプルさを追求したい場合は、いっそのこと打ちっぱなしにするのがおすすめです。

これにより、シンプルな装飾の排除が実現し、タイルがなくなる分、コスト的にも約10万円の軽減が期待できます。

階段部分のささら桁をなくす:スチール階段を考えている人は要チェック

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

階段のささら桁とは、階段の横にあるギザギザした部材のことです。

これが露出していると、非常にダサい印象を与えてしまうので、速攻でなくすことを検討しましょう。

ここに装飾性を入れる必要はほとんどありません。

特にスチール階段を導入する場合、サイドのささら桁部分を壁に埋め込んで施工するという方法を使うことで、非常に洗練された綺麗な階段を作り出すことができます。

かなり上級者向けのポイントですが、スチール階段を取り入れることを考えている方は、ぜひこのテクニックを覚えておいてください。

階段手すりをシンプルな形状のものにする

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

階段手すりも、その形状によって空間の印象を大きく左右する「装飾品」の一つです。

ハウスメーカーによっては複雑な形状の手すりが提案されることがありますが、複雑になればなるほど装飾性は強くなり、空間がごちゃつく原因となります。

できる限りシンプルな形状の手すりを選びましょう。

階段手すりは施主支給で何とでもなることが多いので、もし検討中のハウスメーカーが限られた選択肢しか提示しないようであれば、施主支給にして現場で取り付けてもらうようにしてください。

また、階段手すりをスチール系にする場合は、それに合わせて家具もスチールを使ったものにすると、空間全体に統一感が生まれてよりマッチしやすくなります。

床材は基本的に1種類のみ使う:「絶対に混ぜるな」

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

壁紙と同様に、床材に関しても「混ぜるな危険」です。

どうせ注文住宅なのだからと、たくさんの種類の床材や色の床材を入れたがる方がいますが、これは避けるべきです。

様々な種類や色の床材を使えば使うほど、それらを繋ぐための見切り材が増えてしまいます。

また、当然ながら空間がごちゃごちゃしてまとまりがなくなります。

床材は基本的に1種類のみ使うことを徹底してください。

このシンプルな選択が、洗練された空間を生み出す秘訣です。

軒裏にこだわる:思っている以上に重要

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

軒裏とは、屋根の裏側の部分を指します。

この部分は、普段意識しないかもしれませんが、実は意外と目立つ場所であり、建物の外観の印象を大きく左右します。

できることなら本物の木材を使って軒裏を作った方が、見た目的にも風合い的にも格段に良くなります。

私の自宅でも、当初はサイディングで良いかと考えていましたが、後にそれではダメだと気づき、急遽全ての軒裏を本物の木材に変更しました。

その結果、非常に格好良く仕上がり、満足度も非常に高いです。

軒裏の素材は金額が上がる要因にもなりますが、アルテサーノのような本物の木と見間違うほど木っぽいサイディングの軒裏材もおすすめです。

予算を抑えつつ意匠性を高めたい場合は検討してみてください。

さらに高度なテクニックとしては、吹き付け外壁を選んだ場合、軒裏のサイディング材の上にも吹き付けを行い、外壁と一緒の素材で揃えてしまうという施工方法もあります。

これは超高等テクニックですが、やろうと思えば可能です。

もし吹き付け外壁を採用される方がいれば、軒裏まで吹き付けられないかハウスメーカーに相談してみてください。

綺麗に家を作ることに情熱を燃やす優秀な担当者であれば、その願いを叶えてくれるはずです。

電気メーターを隠す:「モテオブモテ」

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

ごく稀に、電気メーターが建物の目立つ位置に設置されているケースがあります。

そこまでこだわりがなく、見た目を気にしない設計士ほど、こうした細かい部分が適当になっていることがありますので注意が必要です。

電気メーターは極力目立たない位置に設置するよう、事前に確認しておきましょう。

こうした細部への配慮が、建物の総合的な美しさを高めます。

水切りをなくす:「スーパー高度テクニック」

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

水切りとは、構造体と基礎の間に入るグレーの金具のことです。

本来、基礎内部に雨水が入らないようにする目的で設置されますが、壁を厚くするなどの工夫をすれば、この水切りをなくすことができます。

水切りをなくすことで「家っぽさ」を消すことができ、建物の見た目の美しさを大きく向上させられます。

街並みに溶け込むような、洗練された外観デザインにしたいという方は、ぜひこのスーパー高度テクニックにトライしてみてください。

基礎を隠す:圧倒的に被らない

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

先ほどの水切りをなくすテクニックとの合わせ技で、さらに建物の見た目を良くする方法が基礎を隠すことです。

これは、基礎にも外壁で使っている塗り壁や吹き付け剤を使うという方法で、これを取り入れることで、より一層「家っぽさ」を消すことができます。

ブランド感を足さず、さらには街に溶け込むような、そんなデザインの家を作るためには必要な要素となります。

水切りをなくすことと合わせて、ぜひこの基礎を隠すテクニックにもトライしてみてください。

勾配天井を意識する:水平ラインを意識しろ

image:注文住宅の教科書:ゼロから始める理想の住まい

屋根の勾配は、可能な限り水平になるような2.5寸勾配の屋根を取り入れるようにしましょう。

これが、おしゃれな住宅を作るための大きなポイントになります。

一般的な住宅では、いかにも屋根という感じの5寸勾配の屋根を使うことが多いですが、

これだと「家っぽさ」や「箱っぽさ」が強調されてしまいます。

もちろん、建築面積が限られている土地に家を建てる場合などは、5寸勾配の屋根にして2階部分の天井高を高くし、広さを演出する、といった選択肢もあります。

そのため、5寸勾配の屋根が絶対にダメというわけではありませんが、外観の綺麗さだけで言えば、圧倒的に2.5寸勾配の屋根に軍配が上がります。

屋根なしのフラットな外観ではなく、普通に屋根をつける想定で家を建てるのであれば、まずは2.5寸勾配で屋根を作る前提で話を進めてみてください。

注文住宅を「おしゃれ」にする34のテクニック:まとめ

-

家づくりは家具から逆算して設計する

-

照明は間接照明をメインに使う

-

グレアレスダウンライトで窓の映り込みを防ぐ

-

ペンダントライトは装飾目的で選ぶ

-

異なるテイストの空間は「円を切る」ことでつなげる

-

垂れ壁で生活感のある設備を隠す

-

収納は造作家具で壁面に収めるのが基本

-

テレビを使わずプロジェクターで空間をすっきりさせる

-

ハイドアと枠なしドアでラインを減らす

-

幅木・回り縁・窓枠を極力排除して装飾性を抑える

-

壁紙や床材は一種類に統一する

-

下がり天井は使いどころを見極めて活用する

-

スイッチやコンセントは目立たない位置に設置する

-

素材感のあるスイッチやドアノブを選ぶ

-

ロールスクリーンは埋め込み式で設置する

-

キッチンは目立たない配置や色にする

-

エアコンや換気口は見た目と機能のバランスを考慮する

-

玄関框をなくしてすっきりした印象にする

-

階段のささら桁をなくし、手すりはシンプルにする

-

軒裏の素材にこだわり、外観の印象を高める

-

電気メーターや火災報知器も目立たない位置にする

-

水切りや基礎を隠すことで建物の完成度を上げる

-

屋根は2.5寸勾配にして水平ラインを意識する